腫瘤治療是一場持久戰,中西醫結合往往能發揮”1+1>2″的效果。但什麼時候請中醫”上場”最合適?這個時機選擇比盲目進補更重要!

一、手術後的調理黃金期

1、術後1-2周傷口癒合階段

此時中醫調理能促進氣血恢復,改善手術創傷導致的虛弱狀態。重點在於調和脾胃功能,為後續治療打好基礎。

2、放化療間歇期

在兩次化療之間的”休息周”,通過益氣養陰的調理,能減輕骨髓抑制、改善食欲。這個階段介入可提升患者對後續治療的耐受性。

3、長期康復期

治療結束後的3-6個月是防復發關鍵期。此時通過扶正固本調理,幫助重建免疫平衡。

二、西醫治療副作用明顯時

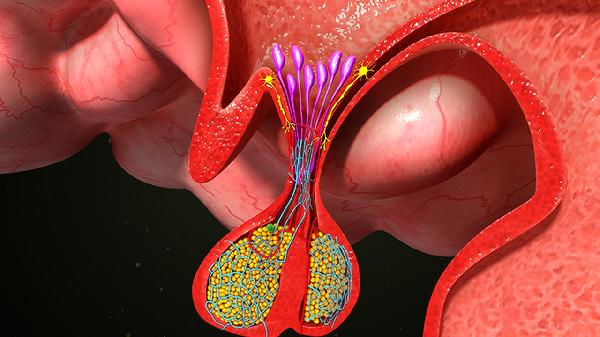

1、消化道反應突出

出現嚴重噁心嘔吐時,和胃降逆的方劑能保護胃腸黏膜。注意要在主治醫生指導下配合使用。

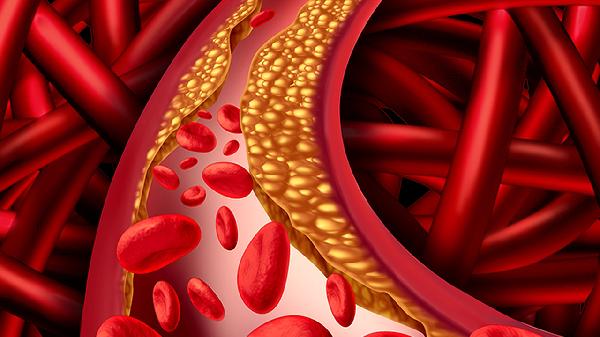

2、骨髓功能受損

當白細胞或血小板持續偏低,特定中藥配伍能刺激骨髓造血功能。需要定期監測血象變化。

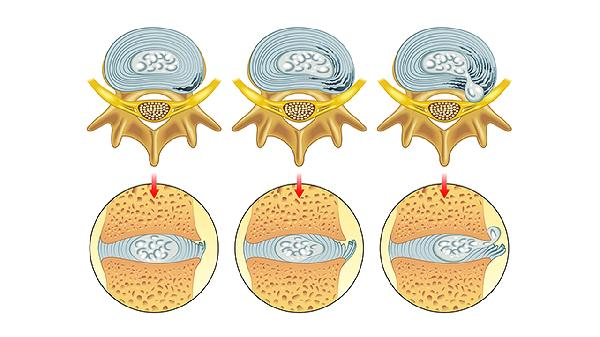

3、神經毒性症狀

手腳麻木等周圍神經病變,可通過活血通絡的方法緩解。但需與化療藥物保持時間間隔。

三、帶瘤生存的長期管理

1、穩定期維持治療

當腫瘤指標趨於穩定時,扶正祛邪的調理有助於延長無進展生存期。需要每3個月評估效果。

2、改善生活品質

針對癌性疲勞、盜汗等症狀,個性化調理能顯著提升日常生活能力。

3、心理狀態調整

通過情志調理配合耳穴刺激,可改善焦慮抑鬱情緒。這種支持治療往往被忽視卻至關重要。

特別提醒:中醫介入需要與主治醫生充分溝通,所有調理方案必須避開西藥治療敏感期。有位乳腺癌患者在化療期間配合中藥調理,不僅順利完成治療,五年生存期復查各項指標都保持良好。記住,中西醫結合不是簡單疊加,而是要找對”配合點”。