小時候總被大人警.告”別掏耳朵,會聾的”,可看著掏耳勺又心癢難耐。那些黃褐色的耳垢到底是該清還是該留?耳鼻喉科醫生給出了顛覆常識的答案。

一、耳垢其實是耳朵的”保鏢”

1、天然防禦系統

耳垢學名叫耵聹,是外耳道皮膚腺體的分泌物。它像微型粘蠅紙,能黏住灰塵、細菌甚至小飛蟲。

2、自帶清潔功能

每次咀嚼、說話時,下頜運動會讓耳垢自然向外移動。這就是為什麼很多人從不掏耳朵,卻從沒堵過耳道。

3、酸堿平衡衛.士

健康耳垢呈弱酸性,能抑制真菌和細菌滋生。過度清潔反而可能引發外耳道炎。

二、這些掏耳方式最危險

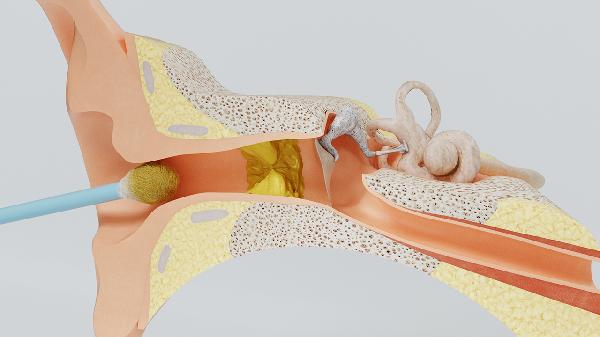

1、棉簽推土機效應

用棉簽掏耳時,75%的耳垢會被推向耳道深處。日積月累可能形成堅硬栓塞,導致聽力下降甚至鼓膜穿孔。

2、金屬掏耳勺隱患

尖銳工具可能劃傷外耳道皮膚,引發感染。更可怕的是突發碰撞——曾有患者因被撞到肘部導致鼓膜貫穿。

3、采耳店隱藏風險

未經消毒的羽毛、竹簽可能傳播真菌。臨床常見”采耳後”患者耳朵奇癢難忍,檢查發現真菌感染。

三、真正需要清理的3種情況

1、油性耳垢體質者

2、助聽器佩戴人群

3、游泳愛好者

四、安全清潔的正確姿勢

1、讓洗澡水自然沖洗

沐浴時用溫水沖洗外耳道口,之後用毛巾蘸幹即可。記住:水溫和體溫相近最安全。

2、醫用滴耳液軟化

對於頑固耳垢堵塞,可使用含碳酸氫鈉的滴耳液。通常滴3天後,耳垢會自行排出。

3、專業醫生處理

如果出現耳鳴、耳悶脹感,別猶豫——耳鼻喉科有專業吸引器和沖洗設備,5分鐘就能無痛解決。

下次耳朵發癢時先忍忍,你嫌棄的耳垢正在默默保護聽力。記住醫生的忠告:除非影響生活,否則最好的處理方式”就是別處理”。讓耳朵享受”自治”特.權,才是真正的健康智慧。