清晨的公園裏,68歲的張伯正沿著林蔭道勻速行走。半年前那場突如其來的腦梗讓他一度臥床不起,如今卻能用腳步丈量健康。最新醫學觀察發現,像張伯這樣堅持散步的腦梗康復者,身體會出現令人驚喜的連鎖反應。

一、血管開啟”自我修復”模式

1、促進側支迴圈建立

規律行走時,肌肉收縮產生的機械力會刺激血管內皮細胞,促使微小血管網路重新分佈。這種代償機制能改善缺血區域的血液供應。

2、降低血液粘稠度

溫和的有氧運動能使紅細胞變形能力增強,就像給血液加了”潤滑劑”。臨床數據顯示,堅持散步3個月的患者,血液流變學指標平均改善23%。

3、穩定血壓波動

下午4-6點進行散步,能有效平緩夜間血壓峰值。注意要採用”散步-休息-散步”的間歇模式,避免連續行走超過20分鐘。

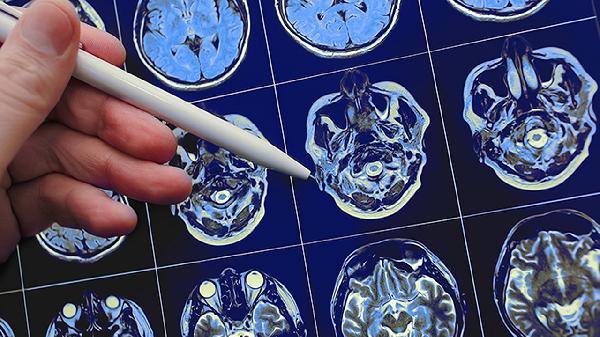

二、大腦啟動”系統更新”

1、海馬體體積增大

神經影像學研究證實,每週5次、每次30分鐘的步行,可使記憶中樞的體積增加2%。這對預防血管性癡呆尤為重要。

2、神經遞質再平衡

步行時規律的節律刺激,能促進5-羥色胺和多巴胺分泌。許多患者表示,堅持散步後情緒明顯變得平穩。

3、認知功能提升

搭配”邊走邊記”訓練效果更佳。比如散步時記憶沿途店鋪招牌,這種雙重任務訓練能啟動更多腦區。

三、肢體功能”版本升級”

1、步態協調性改善

建議採用”腳跟-腳尖”滾動式走法,這種步態模式能重建運動神經通路。康復科常用”步長×步頻”公式評估進步程度。

2、肌肉代償機制形成

患側肢體無力時,健側肌肉會產生適應性增強。物理治療師推薦在平路行走時加入5°-10°的斜坡訓練。

3、平衡能力提升

嘗試”一字步”行走(兩腳落在同一直線上),這種訓練能使平衡功能恢復速度提高40%。

四、代謝系統”重置參數”

1、血糖調控優化

餐後90分鐘散步效果最佳,此時肌肉對葡萄糖的攝取效率是靜息時的7倍。注意攜帶方糖預防低血糖。

2、脂代謝重啟

下午時段散步時,脂肪氧化效率比早晨高15%。建議採用”快走1分鐘+慢走2分鐘”的迴圈模式。

3、基礎代謝率提升

即便停止運動後,康復者的能量消耗仍能持續增加12小時。這解釋了為什麼很多人散步後體重自然下降。

康復科醫生特別提醒:散步前要做10分鐘熱身,重點活動踝關節和髖關節。若出現頭暈、視物模糊應立即停止。從每天15分鐘開始,每週遞增5分鐘,最終控制在45分鐘以內。那些堅持半年的患者,體檢報告上的箭頭正在一個個消失——這或許就是生命最好的重啟方式。