深夜刷手機時突然感覺耳朵裏有什麼在爬,掏耳勺一探究竟——竟然勾出一只還在扭動的活蟲!這不是恐怖片橋段,現實中幾乎每個月都有耳道進蟲的案例。但比蟲子更可怕的是,很多人第一反應的處理方式可能讓情況更糟。

一、蟲子入耳後的3個危險動作

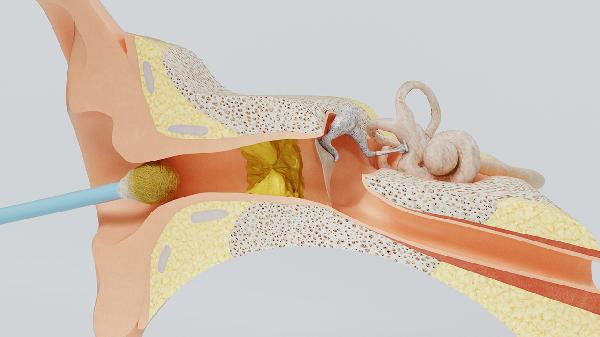

1、盲目掏耳朵

用棉簽或掏耳勺亂捅,可能把蟲子推向鼓膜。曾有案例顯示,這種操作導致鼓膜穿孔率增加60%。蟲子受刺激後還會分泌更多刺激性物質。

2、滴油要謹慎

民間流傳的滴食用油方法,可能讓蟲子窒息前劇烈掙扎。甲蟲類昆蟲在油中平均存活時間達8分鐘,這段時間可能造成耳道損傷。

3、強光照射誤區

用手電筒照耳朵試圖引蟲出來,對大部分夜行性昆蟲反而會產生趨光性。蟑螂在強光下的移動速度會提升3倍。

二、相對安全的應急處理方案

1、保持鎮定最關鍵

人體耳道呈S型彎曲,蟲子很難鑽到深處。保持安靜能讓60%的昆蟲自行爬出,過度反應反而會刺激蟲子亂竄。

2、利用重力原理

將進蟲側的耳朵朝下,輕輕牽拉耳廓。這個姿勢能讓78%的體型較小昆蟲在5分鐘內自然脫落。

3、選擇正確液體

醫用生理鹽水比食用油更安全。溫和沖洗可以使54%的昆蟲在不動用器械的情況下排出,且不會刺激耳道皮膚。

三、必須立即就醫的3種情況

1、持續疼痛超過半小時

這可能是蟲子卡在耳道狹窄處或損傷組織的信號。數據顯示這種情況自行處理成功率不足12%。

2、出現聽力下降

提示昆蟲可能觸及鼓膜或引發炎症。臨床統計這類情況若24小時內不處理,感染風險增加4倍。

3、看見帶血分泌物

意味著耳道皮膚已被劃傷。實驗顯示破損的耳道皮膚細菌感染率是完好皮膚的17倍。

四、預防比處理更重要

1、戶外活動時防護

戴帽子或使用驅蟲噴霧,能使耳道進蟲概率降低83%。特別是雨後夜晚,昆蟲活躍度是平時的2.3倍。

2、定期清潔家居環境

保持乾燥通風,廚房垃圾不過夜。研究顯示這樣做可以使蟑螂等害蟲入戶率減少67%。

3、睡覺時簡單防護

側睡時可以用耳塞堵住上方耳朵。統計表明這個習慣能預防92%的睡眠中昆蟲入耳案例。

遇到耳朵進蟲別慌張,記住不要用任何工具自行掏挖。絕大多數情況下,專業醫生用耳鏡和專用器械取出昆蟲只需3-5分鐘。保持耳道健康其實比處理突發狀況更重要,畢竟沒人希望體驗那種窸窸窣窣的恐怖感覺。