50歲那年體檢報告上”血糖偏高”四個字,讓老張眼前一黑。如今三十年過去,他的血糖曲線比年輕人的心電圖還穩。這不是奇.跡,而是他做對了幾個關鍵選擇。那些把糖尿病管理成”慢性乖寶寶”的人,往往都在中年時抓住了這幾個黃金機會。

一、飲食調整的精准把控

1、主食改造計畫

把白米飯換成三色糙米,麵條選擇蕎麥面。這些低GI主食讓血糖上升速度減緩40%,飽腹感還更持久。每餐主食控制在拳頭大小,搭配足量膳食纖維。

2、蛋白質的智慧選擇

優先選用魚肉、雞胸肉等白肉,紅肉控制在每週3次以內。豆製品每天保證1份,既補充植物蛋白又提供大豆異黃酮。

3、進餐順序革.命

先喝湯吃菜,再吃肉,最後吃主食。這個簡單調整能讓餐後血糖峰值下降1-2mmol/L,效果堪比某些控糖藥物。

二、運動處方的科學制定

1、有氧無氧組合拳

每週3次快走+2次抗阻訓練是最佳配比。快走時保持能說話但唱不了歌的強度,每次30-45分鐘。抗阻訓練重點鍛煉大肌群。

2、碎片化運動法

每坐1小時起身活動3分鐘,做做伸展或深蹲。這種”運動零食”能提升全天基礎代謝率15%。

3、運動時間密碼

早餐後1小時運動降糖效果最顯著,尤其是進行20分鐘中等強度有氧運動,相當於給身體裝了臺血糖調節器。

三、監測體系的建立

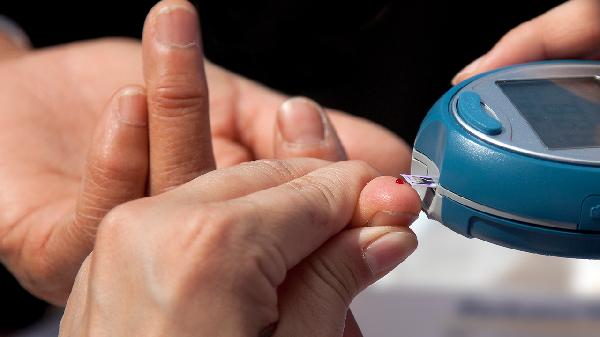

1、動態監測法

不用每天扎手指,選擇每週2天進行全天7次血糖監測(三餐前+後2小時+睡前),其他時間隨機抽查。這樣既減輕痛苦又掌握規律。

2、數據記錄習慣

建立血糖日記,記錄飲食、運動、情緒等變數。三個月後就能找出自己的血糖敏感因素,比如有人對壓力特別敏感。

3、定期體檢清單

每季度查糖化血紅蛋白,每年檢查眼底和神經病變。這些檢查比單次血糖值更能反映長期控制水準。

四、心理建設的藝術

1、目標管理法

把”降血糖”大目標拆解成”本周少喝1次奶茶”等小目標。完成5個小目標就給自己非食物獎勵,形成正向迴圈。

2、壓力釋放管道

練習正念呼吸或培養園藝愛好。皮質醇水準下降後,胰島素抵抗會明顯改善。

3、社交支持系統

加入控糖社群,找到3-5個互相督促的夥伴。群體監督比獨自堅持成功率高出3倍。

那位三十年血糖平穩的老張,現在每天早上的固定節目是帶著血糖儀去菜市場——他知道最新鮮的蔬菜擺在哪個攤位,也清楚吃多少草莓不會讓血糖跳舞。糖尿病管理不是苦行僧修行,而是學會與身體對話的藝術。這些方法沒有驚天動地的壯舉,但貴在日復一日的堅持。記住,最好的控糖時機是確診那天,第二好的時機就是現在。